La letteratura passa per le rotaie

Il grande ruolo della ferrovia che cambia il mondo attraverso la letteratura e il progresso tecnologico

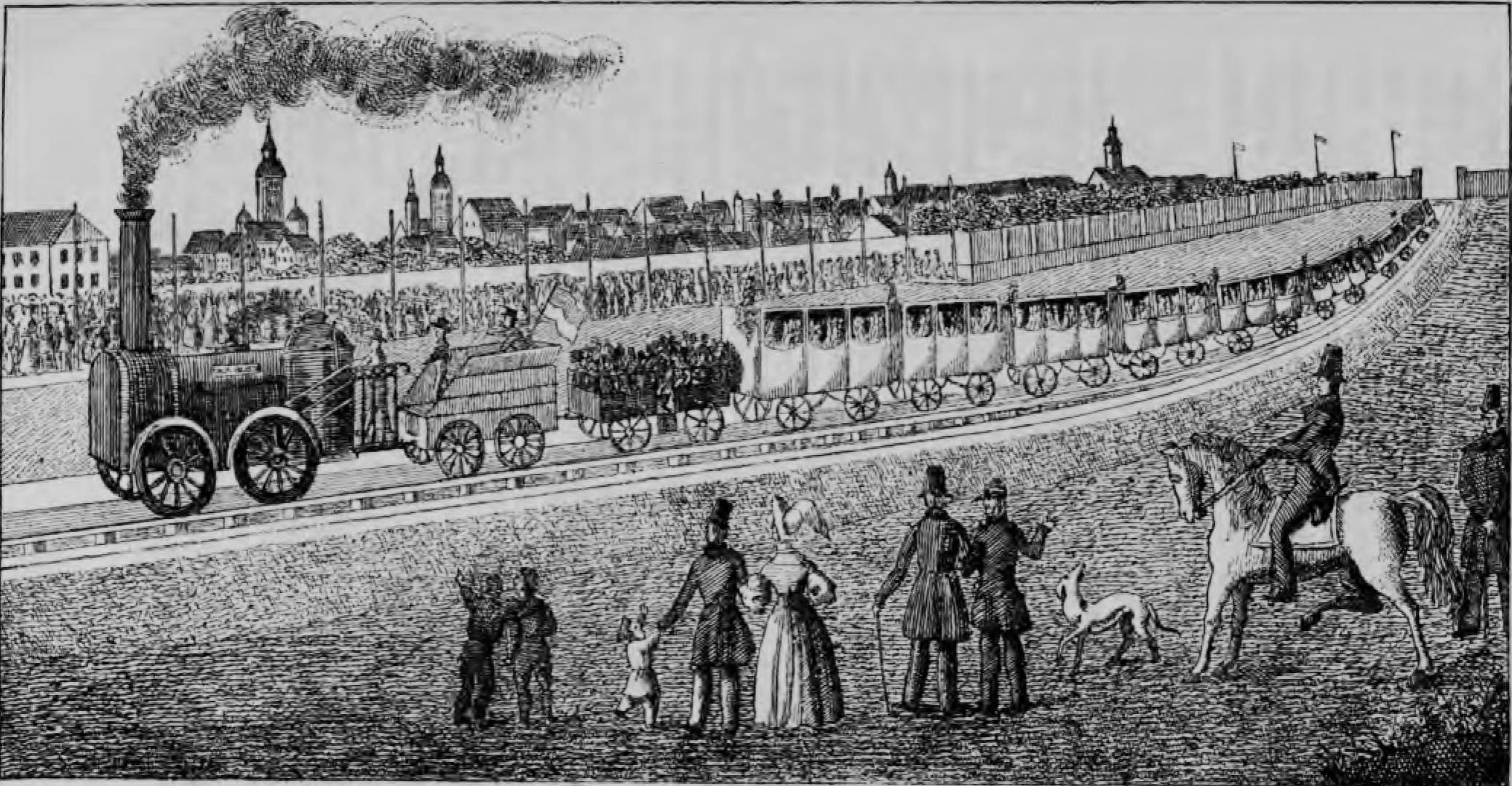

"Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo": è uno degli incipit più riusciti e fortunati della storia della letteratura, che molti hanno cercato di imitare, senza che nessuno sia stato in grado di riuscirvi nemmeno in parte. Così Lev Nikolàevič Tolstoj apre quella che in assoluto, insieme a Guerra e pace, è la sua opera più celebre, che ha ispirato anche tante versioni filmiche, da quella con Greta Garbo a quella con Lea Massari fino a Keira Knightley, un romanzo monumentale che prende il nome da quella che è forse anche eccessivo definire tout court protagonista, visto che per gran parte della narrazione, un affresco solenne, dettagliato e maestoso della Russia zarista fatta di enormi latifondi, sontuosi apparati burocratici e drammatica sperequazione sociale, lei non compare: Anna Karenina. Questa Emma Bovary d’altra latitudine, simbolo per certi versi di una ribellione individuale alle convenzioni del mondo vittoriano e ipocrita dell’epoca, trae origine da una storia vera, nella quale il momento più importante è quello finale, che è diventato iconico anche in ambito narrativo: il suicidio, compiuto lanciandosi sotto un treno. Ma il treno all’epoca, e non solo, è molto di più: è manifesto di potenza, velocità, innovazione, cambiamento, del nuovo che avanza, del mondo che non si ferma nonostante tutto, incurante dei drammi individuali, del senso di perdita e inadeguatezza, come la natura che non si dà pensiero delle sue creature una volta che le ha messe al mondo. È quindi un emblema concreto anche di teorie filosofiche e intellettuali. Il treno è positivo.

Come comparso su La lettura di domenica 8 novembre, la strada ferrata, che aderisce al profilo della terra, lo asseconda ma anche, con ogni evidenza, lo modifica, è sin dalla sua epica nascita – pensiamo anche alle sfide fra compagnie ferroviarie per il maggior numero di chilometri di rete da completare nel minor tempo possibile per collegare le città della costa atlantica al Far west dei pionieri – uno strumento di liberazione dalla natura e dal potere vincolante dello spazio, che si piega al volere dell’uomo, che interviene su di esso e capovolge, avvalendosi della forza propellente del vapore, il rapporto tra regno naturale e mezzo di locomozione. Un dissidio lacerante, come quello che evidentemente deve aver portato il 4 gennaio 1872 una signora, Anna Stepanovna Pirogova, a gettarsi sulle rotaie alla stazione di Jerenski, lungo la ferrovia che da Mosca conduce a Kursk.

Lev Tolstoj abitava lì vicino, e non si può non pensare che il fatto non l’abbia colpito tanto che la sua Anna, che arriva in libreria cinque anni dopo il tragico evento, muore, nella finzione romanzesca, che però non manca di parlare, evidentemente, alla realtà dei suoi contemporanei, raccogliendone e rielaborandone le istanze, proprio nei giorni in cui si inizia a pensare alla costruzione della Transiberiana da Mosca a Vladivostok, sul Pacifico, ancora oggi la ferrovia, avvolta da un alone di suggestiva leggenda, più lunga al mondo, con i suoi quasi 10mila chilometri di percorso attraverso due continenti e sette fusi orari, aperta nel 1903 dopo essere stata iniziata nel 1891 dal futuro imperatore Nicola II, che trasportò di persona la prima carretta di terra. È questo il periodo in cui, mentre Verne eterna l’epopea di Phileas Fogg, che compie il giro del mondo in ottanta giorni per una scommessa che è allegorica della ricerca dell’autodeterminazione dell’uomo moderno che ha fede nella scienza e nella tecnica, la strada ferrata abbraccia il globo, e mentre la terra pian piano si trasforma in un’unica grande mappa inter e iperconnessa, che siamo abituati a consultare anche dal telefono, le rotaie, come parti di un discorso, scrivono la storia, testimoniano il passato, progettano il futuro.