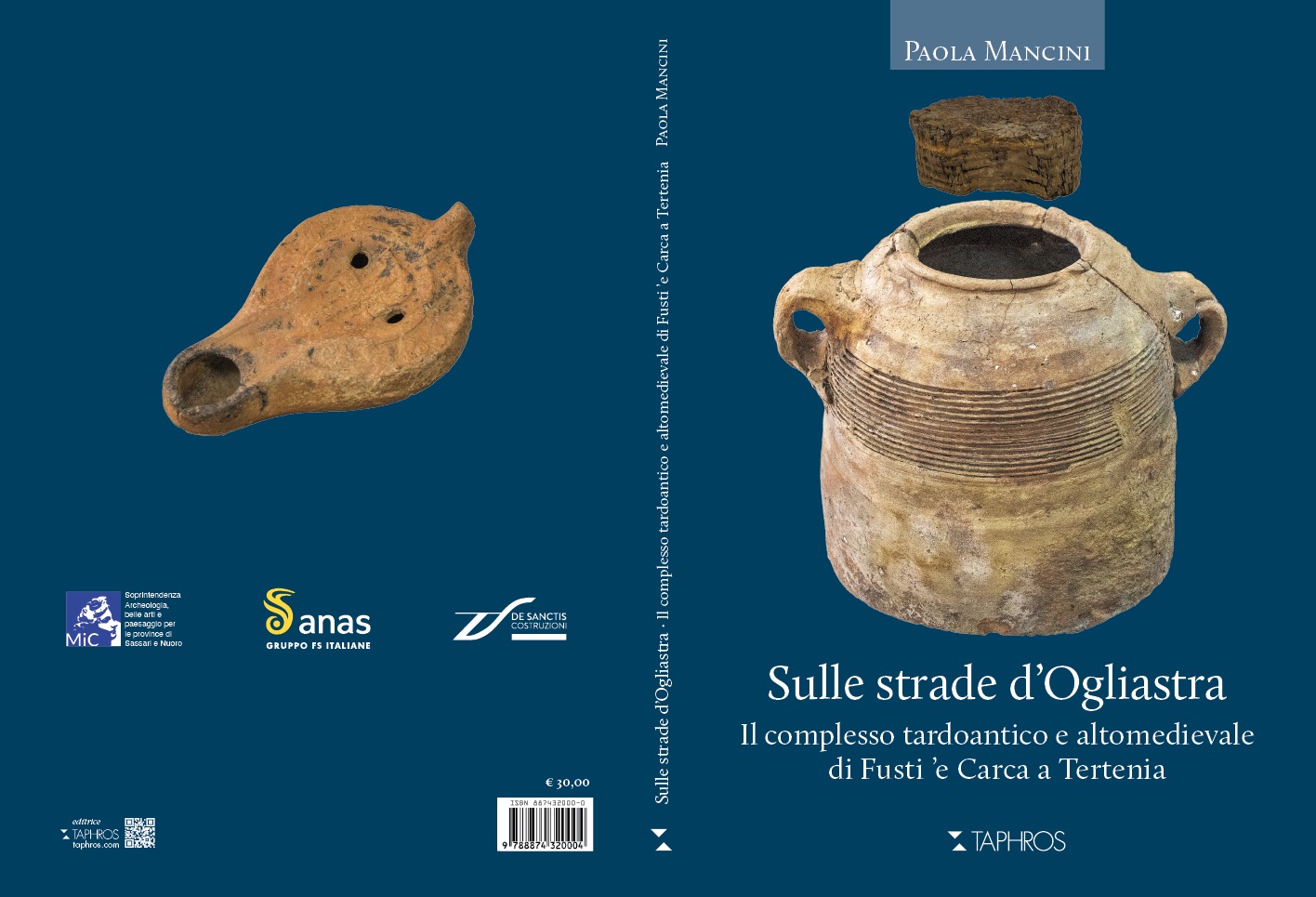

Archeologia: presentato al Salone del libro di Torino il volume “Sulle strade dell’Ogliastra”

Il volume, pubblicato dalla casa editrice Taphros, a cura dell'archeologa Paola Mancini

Il 19 maggio nella sala Sardegna del Salone del Libro di Torino, è stato presentato il volume dal titolo "Sulle strade dell'Ogliastra", a cura dell'archeologa Paola Mancini. Il volume, pubblicato dalla casa editrice Taphros ripercorre la scoperta del sito archeologico di Fusti 'e Carca, rinvenuto durante la realizzazione di un tratto della strada statale 125 "Nuova Orientale Sarda", a Tertenia in provincia di Nuoro

Alla presentazione, oltre a Paola Mancini curatrice della pubblicazione e responsabile degli scavi, hanno partecipato il Soprintendente ai Beni archeologici Bruno Billeci, il Responsabile Anas Sardegna Francesco Ruocco e la direttrice dei lavori Anas Francesca Tedde.

“Finalmente il ritrovamento di ‘Fusti ‘e Carca’ ha trovato la sua naturale conclusione all’interno di questa pubblicazione, – ha spiegato l’archeologa Paola Mancini al termine della presentazione – questo risultato è frutto di una grande collaborazione tra gli enti coinvolti e di una squadra di studiosi di valenza internazionale”.

Il volume illustra le fasi che hanno caratterizzato la salvaguardia del sito e dei reperti ritrovati. Il rinvenimento del complesso archeologico di ‘Fusti 'e Carca’ consente di far luce sul tardoantico e l'avvio dell'Alto Medioevo, tra le epoche meno note della storia della Sardegna.

Il complesso archeologico

Il ritrovamento del complesso archeologico di ‘Fusti ‘e Carca’ comprende un’area di 1300 metri quadrati che ha reso necessaria una deviazione del percorso originale del tracciato, che oggi l’ambisce il sito. L’origine dei resti risale al IV secolo a.C. e, secondo quanto accertato, è stato abitato per i mille anni successivi, fino al VI d.C. Della prima fase dell’insediamento sono arrivati fino a noi unicamente reperti materiali, tra cui un piatto originario di Atene. L’insediamento vero e proprio, datato tra il II e il IV secolo d. C., comprende anche il rinvenimento di un tratto della originale strada romana. Insieme ai resti murari di alcuni edifici, questa scoperta permette di ipotizzare che il complesso costituisse un luogo di sosta per i viandanti. Una Casa cantoniere del passato, insomma. Nei secoli successivi il sito diventa un impianto produttivo che ingloba la strada romana, fino ad essere abbandonato nel VI secolo d. C., a causa di un incendio.

Nell’intero complesso sono stati individuati circa 40 ambienti che comprendono depositi di anfore, fornaci e forni domestici, pozzi, stalle, vasche e locali di stoccaggio.