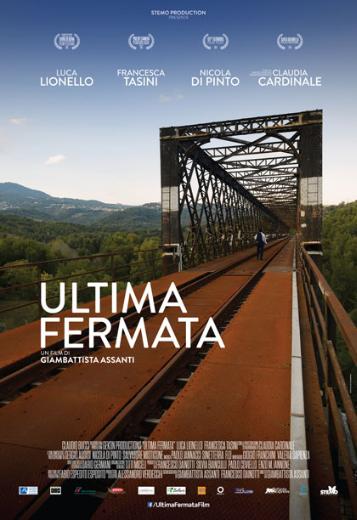

Cinema, "Ultima fermata" di Giambattista Assanti

Pellicola di piccola distribuzione, sulla storia di un figlio alla ricerca del padre scomparso, un ex capo-treno che per tutta la vita ha gestito la tratta Avellino – Rocchetta Sant'Antonio

Rocchetta Sant’Antonio è un comune di circa 1800 abitanti in provincia di Foggia, in Puglia, nel cuore dell’Irpinia e del sub-appennino, in prossimità del confine con altre due regioni, Campania e Basilicata. Una sorta di crocevia, nonché ritratto di un Meridione che è la quintessenza dell’abbandono, dei ricordi, della malinconia. Luogo elegiaco che diventa forma e sostanza del dolore, al tempo stesso di chi è rimasto e di chi se n’è andato, ma che non riesce, forse per le diverse esperienze di vita, a trovare una sua unicità. Rocco Capossela, da tutti al paese creduto un ingegnere che lavora per le Ferrovie dello Stato, torna a Rocchetta in occasione del funerale di suo padre Domenico, un ex capo-treno ormai in pensione morto di infarto nella stazione della tratta dove ha lavorato per tutta la vita (Avellino – Rocchetta Sant’Antonio). Torna al paese per “ritrovare” quell’uomo umile che ora non c’è più, da tutti amato e ammirato, il cui più grande desiderio sarebbe stato quello di avere un figlio ingegnere impiegato nelle ferrovie, probabilmente per anelito di riscatto sociale, o forse perché era quello che avrebbe voluto per sé medesimo se avesse potuto avere l’opportunità di studiare. Rocco però è quel figlio che non c’è mai stato, che da giovane è andato via per diventare capitano dell’Arma dei Carabinieri a Torino.

Opera prima realizzata nel 2014 da Giambattista Assanti, con Luca Lionello, Sergio Assisi e Claudia Cardinale (candidata ai David di Donatello 2017 come migliore attrice non protagonista per la parte di Rosa, il secondo amore di Domenico), quasi invisibile nelle sale e distribuita sul mercato dell’home video, Ultima fermata è una pellicola breve, sensibile, dolce, lenta come la vita degli abitanti di Rocchetta, che mette in scena un mondo immobile. La struttura del film sembra quasi quella di un western “autunnale”, con quegli elementi che appaiono dolci e malinconici per chi quei territori li conosce molto bene, e dove i luoghi stessi diventano l’impronta del vissuto del tran tran quotidiano: la strada statale e l’autostrada che ti portano verso quei posti, la radio di zona, il piccolo cimitero di paese, il bar che ha solo il caffè e considera un sacrilegio il decaffeinato, il treno locale, la piccola stazione che diventa il centro del paese, luogo nevralgico della socialità (a differenza del non luogo incarnato dalla grande città), estensione del mondo esterno, più vasto, che porta la novità, la cultura, il contatto con tutto ciò che è estraneo e che non si conosce a menadito, che non fa parte del proprio lessico familiare.

L’opera di Assanti, composta di inquadrature lente e a piombo su paesaggi straordinari, però, vuole dirci una cosa diversa di Rocchetta Sant’Antonio: ovvero che è un posto amplissimo nelle dimensioni dello spazio e del tempo, nel senso più alto, nobile, grande ed elevato possibile. Lo spazio è quello delle grandi pianure, dove l’unico elemento della modernità è dettato dai pali del sistema eolico, che sfruttano l’energia del vento. Sono i luoghi simili che ricordano le poesie meravigliose di Franco Arminio e le musiche d’oltreconfine (regionale) di Vinicio Capossela, dichiaratamente omaggiato attraverso il cognome del protagonista. Altri poi sono i connotati peculiari di un certo immaginario collettivo, di un mondo scomparso ma vivissimo nella memoria, come la sezione provinciale del sindacato della Cgil in cui ancora le persone fra di loro si chiamano compagni, i vecchi che in piazza giocano a carte, il suono della campana al mezzodì… Tutto fa pensare a un mondo che non esiste più, ma per cui è forte la nostalgia, il dolore del ritorno. Al tempo stesso, in realtà, il regista vuole fermamente sostenere che la vera modernità può essere ovunque: basta che ci sia un treno, o una strada, qualcosa che possa condurti fino a lei.