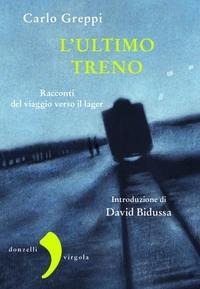

Editoria, "L'ultimo treno. Racconti del viaggio verso il lager"

Carlo Greppi, dottorando di storia contemporanea all'Università di Torino, ricostruisce con le testimonianze dei sopravvissuti il viaggio degli ebrei

Carlo Greppi, dottorando in Storia Contemporanea presso l'Università di Torino, ricostruisce ne L'ultimo treno - Racconti del viaggio verso il lager (pubblicato da Donzelli e arricchito da un'interessante introduzione di David Bidussa, che riflette su un concetto di deportazione molto più vasto e sottile, più contemporaneo, di quello che ha riguardato espressamente le vittime del nazismo), con dovizia di particolari storici, quel viaggio dei deportati italiani verso Auschwitz attraverso le testimonianze dei sopravvissuti. Ed è un racconto struggente di emozioni, sensazioni che molto spesso si aggrappano ai particolari del quotidiano, dall'imbarazzo per la promiscuità di quell'angusto luogo alla solidarietà o alle liti per la divisione di quel poco cibo che veniva loro concesso. Attraverso un tempo che non passava mai. Una ricostruzione storica quella di Greppi, che non solo si rivela essenziale per conservare una memoria che potrebbe andare perduta a causa del tempo che passa e con sempre meno persone vive per poter raccontare quelle terribili esperienze, ma anche per gettare una nuova luce sui meccanismi dei comportamenti delle vittime in quel frangente e in quel non luogo che può essere il vagone di un treno. Dove spesso, oltre alla disperazione e a corpi che si confondono divenendo massa unica - ognuno come il proseguo naturale dell'altro -, si possono trovare anche sentimenti forti di gioia, di speranza, ma soprattutto di umanità e di comunità, di un'appartenenza che fino a quel momento veniva data per scontata e che in "quel dentro" acquisiva connotati altri. Nuovi. Un viaggio che segna per gli ebrei di nazionalità italiana un percorso fra la propria Terra, dal paesaggio famigliare e colorito, alla fredda Polonia, impervia e inospitale. Il cinema, ad esempio, ha raccontato le vittime dell'Olocausto e dei campi di concentramento in molti modi e all'interno di molte storie, ma di quei viaggi si è soffermato solamente a inquadrare questi treni stracarichi di esseri umani cha passano sullo sfondo di una natura immobile. Ed ha così molto spesso evitato di entrare all'interno dei suoi angusti spazi. Forse per pudore, forse per rispetto, forse solo perché quello che accadeva al suo interno era inenarrabile. Una difficoltà che coglie paradossalmente gli stessi protagonisti di queste storie.

Carlo Greppi, L'ultimo treno. Racconti del viaggio verso il lager (introduzione di David Bidussa), Donzelli Editore, 2012