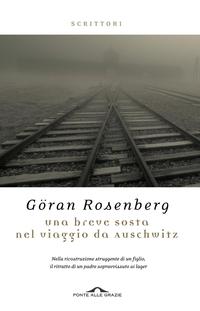

Editoria, "Una breve sosta nel viaggio da Auschwitz" di Göran Rosenberg

Il viaggio dello scrittore Göran Rosenberg sulle tracce di un padre che ha vissuto l'Olocausto

È così che l’autore costruisce un ritratto straziante, complesso di quelle vite, attraverso la sua vicenda. Racconta il peso degli eredi dell’Olocausto, di coloro che non lo hanno vissuto, ma che ne portano il fardello ogni giorno attraverso parole non dette, silenzi o troppi racconti della propria comunità su quel periodo. I protagonisti sono i figli, i nipoti, i fratelli minori di persone che hanno vissuto l’indicibile, ma che purtroppo neanche nel racconto più dettagliato potranno mai rendere l’idea di quello che hanno subito. Rosenberg “parla” con suo padre, mette in scena nel suo libro un dialogo fatto di rabbia, ripensamenti, interrogativi sullo sfondo di “quello”. Ricostruisce lui stesso il cammino paterno in quel luogo di morte. Rosenberg si reca sul posto e vede, cerca di comprendere, ma soprattutto si interroga sul gesto estremo compiuto da quell’uomo dopo essere sopravvissuto. Lo stesso gesto che ventisette anni dopo avrebbe compiuto anche Primo Levi. Il punto di vista dell’autore è quello di un archeologo che cerca le tracce; la sua scrittura non ha l’arroganza di dare una risposta perché, appunto, lui non c’è stato quando tutto quello accadeva. Un viaggio nella propria anima, in una memoria ereditata. Lui, il figlio, ha avuto invece una vita totalmente diversa da quella del genitore, una vita confortevole, ricca, agiata, normale nell’era post-bellica, nel Paese di Raoul Wallenberg, “giusto fra le Nazioni”, una delle figure più influenti che combatterono per salvare, durante la guerra, migliaia e migliaia di ebrei.

Rosenberg affronta un tema non certo inedito. Già altri autori nel tempo lo hanno fatto. Acclamati e premiati per questo. Come, ad esempio, Daniel Mendelsohn nello splendido memoriale “Gli scomparsi”, ottimo esempio narrativo e stilistico, e Jenna Blum nel romanzo bestseller “Quelli che ci salvarono”, ovvero l’approccio delle generazioni successive a qualcosa che non hanno vissuto, ma che li riguarda comunque perché devono farci i conti ogni giorno. Specialmente nel primo caso, il tema del viaggio acquisisce ancora una volta una connotazione di ricerca, un desiderio di mettersi sulle tracce della verità, in quel caso per Mendelsohn “l’eredità” sembra ancora più lontana rispetto a Rosenberg, nato nel 1948 e vissuto in un Paese vicino alla Germania nazista. Mendelsohn invece è nato negli Stati Uniti negli anni Sessanta, né suo padre, né i suoi nonni hanno vissuto l’Olocausto, ma ripercorre la storia attraverso la figura di un prozio di cui si sono perse le tracce nella Polonia del tempo. Ma anche lui sente che quello gli appartiene. Blum invece si focalizza sui figli delle unioni miste, ebrei e tedeschi, sul dolore e il silenzio di una madre tedesca, immigrata negli Stati Uniti alla fine del conflitto, che ha amato un uomo ebreo, che vuole dimenticare quegli anni vissuti in quella Germania e di appartenere a quella Germania, e una figlia che trova quel silenzio ancora più assordante di qualsiasi dettaglio rivelato. Sono storie di famiglia private che diventano universali nel lungo bagaglio della Storia del Novecento, ricca, troppo, di tragedie, che come insegna il monito dell’Olocausto non bisogna dimenticare. Mai.

Göran Rosenberg, Una breve sosta nel viaggio da Auschwitz (trad. di Alessandro Bassini); Ponte alle Grazie, Milano, 2013, 354 pp., 15,80 €