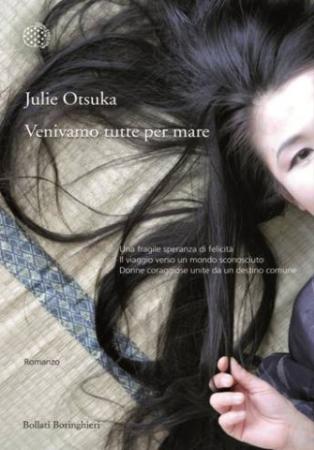

Editoria, "Venivamo tutte per mare" di Julie Otsuka

L'osannata scrittrice americana di origini giapponesi racconta il viaggio delle "picture bride" di inizio '900

Roma, 3 luglio 2013 - In poco meno di dieci anni Julie Otsuka ha pubblicato solo due romanzi di poco più di cento pagine. Poco male, sono due capolavori! Nel 2002 esordisce con Quando l’imperatore era un dio, storia intensa e memorabile che trae spunto dal vissuto della sua famiglia di immigrati giapponesi negli Stati Uniti. Durante la seconda guerra mondiale infatti sua madre, suo zio e i suoi nonni erano stati internati in campi di concentramento a causa delle loro origini nipponiche. Un romanzo scritto con una tecnica originale ed elegante che utilizza il punto di vista, nelle varie fasi del racconto, di ognuno dei protagonisti, con la particolarità in uno dei capitoli del punto di entrambi i figli attraverso un generico “noi”. La dimensione collettiva è così caratteristica principale dell’estetica narrativa di quest’autrice che nel successivo Venivamo tutte per mare diventa quella di un’intera generazione e di un intero popolo. Il noi del secondo romanzo della Otsuka è costituito da quello delle “picture bride” le cosiddette spose in fotografia che all’inizio del Novecento, stipate nelle stive delle navi, dal Giappone vennero condotte sulle coste della California viaggiando per andare a incontrare i loro mariti, immigrati giapponesi che non conoscevano. Le sorprese sarebbero state tante, in primis che spesso queste giovani donne dal fisico esile e dai piedi piccoli, non si sarebbero trovate di fronte all’uomo bello e affascinante che avevano visto in fotografia, ma da un uomo più vecchio o addirittura da un altro, la casa avanti alla quale era stato immortalato lo sposo non era la sua, la vita che era stata promessa a queste donne era un’altra. Tutte dovettero così accettare un destino difficile e doloroso, molte si trovarono a dover lavorare nei campi a fianco di mariti violenti, indifferenti, che le avrebbero prese quella sera stessa il loro arrivo con rabbia, pensando ad altre, determinazione, dolcezza, in fretta, piano, etc.

Non c’è una protagonista assoluta in Venivamo tutte per mare, ma lo sono tutte in questa storia che si alterna in mille dimensioni e fondali. L’autrice cavalca quasi mezzo secolo raccontando del terribile arrivo, dell’adattamento da parte di questa generazione di immigrati, del razzismo, dei mille, umili e spesso umilianti, lavori ai quali dovettero sottostare, dei loro figli che erano in tutto e per tutto americani e che non accettavano il nome orientale che era stato loro imposto e così ne avevano scelto uno perfettamente statunitense, tantomeno accettavano le loro origini e la loro cultura. Ma poi era scoppiata la seconda guerra mondiale, l’impero giapponese aveva bombardato Pearl Harbor e così quei giapponesi che ormai erano lì da decenni, che erano diventati americani in tutto e per tutto, erano ora considerati il nemico, erano diventati secondo Washington e il popolo pericolosi e sovversivi. Così, nel silenzio col quale erano arrivati, quei giapponesi che ora erano americani se ne erano andati. Nessuno li vedeva più, nessuno sapeva dov’erano andati, o meglio dove erano stati condotti. Nell’ultimo capitolo infatti la coralità cambia prospettiva, non è più quella delle donne, sofferenti e schiavizzate che richiama il coro femminile della tragedia greca, ma diventa quella dei cittadini americani, che dopo tanto disprezzo e paura sono costernati dall’assenza dei loro vicini, dei loro compagni di scuola, dei loro giardinieri, delle loro domestiche, dei loro colleghi. Quasi sono sorpresi, come se non avessero mai voluto che quelle persone così educate, civili, pulite e silenziose se ne andassero, in fondo loro non avevano fatto nulla di male cominciano a mormorare. Sembravano a posto. Ma anche i cittadini in colpa si adattano facilmente a nuovi vicini, nuove domestiche e giardinieri.

Nasce in questo modo il dubbio di aver sbagliato ad aver cacciato dalle loro case i loro stessi connazionali solo perché considerati il nemico. Viene raccontato in quelle poche pagine finali della Otsuka un senso di colpa mai del tutto esplorato, una meschina azione politica da parte degli Stati Uniti dimenticata dalla Storia (leggibile come una prima avvisaglia del maccartismo del decennio successivo). Con grande lirismo e poesia, fini elementi narrativi, che si cuciono attraverso l’origine di tutte le letterature, quella greca di Eschilo e Sofocle con i loro cori femminili, quella omerica attraverso la dimensione iniziale del viaggio, con grandi personaggi che sullo sfondo determinavano la vera storia greca così come queste protagoniste sono un pezzo della storia americana, l’autrice costruisce un canto di umane sofferenze. Perché, in tutto il lirismo e la poesia citata, Julie Otsuka racconta verità inquietanti, dolorose e drammatiche che si intrecciano come le mille sfumature della luce attraverso un prisma. Venivamo tutte per mare non è il canto di una sola storia, è il canto di milioni e milioni di storie. Con uno stile assolutamente unico, l’opera prende forma elegiaca e spirituale nella tradizione del grande romanzo americano. Non a caso è stato ricoperto di premi, tra ha vinto il PEN/Faulkner Award e tra i finalisti del National Book Award.

Julie Otsuka, Venivamo tutte per mare (trad. di Silvia Pareschi), 144 pp; Bollati Boringhieri, Torino 2012; 13,00 €