La strada nella sua funzione sociale: la via Francigena

Roma, 10 maggio 2010 - Le strade sono sempre state la fonte principale della comunicazione fra i popoli, rappresentano, specie nell’antichità, l’unico mezzo per un interscambio culturale e la loro costruzione ha determinato lo sviluppo economico e sociale di qualsiasi società. Paradossalmente, però, pochi sono stati gli studi storici specifici ad esse attribuiti e i dati che abbiamo sono riconducibili a ricerche di altra natura. In molte zone ancora tali restano i dati a nostra disposizione, anche se notevoli sono i passi avanti riscontrati negli ultimi cinquant'anni.

Tutti sanno, sin già dall’antichità, dell’esistenza delle vie consolari: l’Appia, la Clodia, la Cassia, i cui percorsi sono ancora oggi di importanza fondamentale per la viabilità del nostro Paese, che nacquero per collegare le parti più importanti dell’impero Romano. Ma non tutti sono a conoscenza del fatto che, parallelamente a queste importanti vie di congiunzione, sorsero anche delle vie secondarie, delle “scorciatoie”, strade parallele, dei piccoli percorsi- utilizzati principalmente dai mercanti- che si ramificavano in tracciati differenti e consentivano in questo modo di evitare quelli dei proprietari terrieri a cui si doveva pagare un pedaggio.

Per via dell'espansione di città e villaggi, del commercio, del pellegrinaggio, era sempre più necessario collegare i vari centri abitati. Il più importante tra questi percorsi denominati peregrinationes maiores è la via Francigena (il cui nome stava ad indicare la provenienza dalla Terra dei Franchi) alla base dei viaggi di mercanti, crociati e soprattutto pellegrini. In origine era chiamata via Francesca o Romea mentre, alle volte, il suo nome veniva variato in Franchigena. In realtà, più che essere una via vera e propria, era costituita da un insieme di varianti che andavano a costituire il percorso delle tre mete di pellegrinaggio più battute in tempo medievale e non solo. Santiago de Compostela, Roma e Gerusalemme erano i luoghi maggiormente visitati dai cristiani, ma lungo questo cammino, altrettanto amati erano i monasteri e i santuari dove i pellegrini si fermavano per riposarsi e pregare, come quello di San Michele Arcangelo situato a Monte Sant’Angelo (attualmente facente parte della provincia di Foggia).

Nonostante sia ricordata come via del cristianesimo, la Francigena trova un’origine di diversa natura nel periodo dell’età longobarda. Infatti, questi dopo aver stabilito nel VI secolo d.C. il proprio dominio nell’Italia settentrionale con sede principale a Pavia necessitavano di un percorso che permettesse loro di raggiungere i propri ducati al di là degli Appenini. Siccome i cittadini provenienti dal nord non potevano seguire i sentieri romagnoli e liguri perché sotto il dominio dei loro nemici storici, i bizantini, ne trovarono uno personale dal Monte Bardone, il cosiddetto Mons Longobardorum, che li conduceva fino alla foce del Magra e nella Tuscia. Da qui la nascita di un pezzo del cosiddetto percorso della Via sacra Longobardorum- coniata per ragioni turistiche alla fine del 1800- che stabiliva la sua origine a Moint Saint Michel in Francia e terminava a Monte Sant’Angelo, questo un tratto essenziale di cui è composta la via Francigena, e non uno alternativo, come molti sono ancora erroneamente convinti.

La ricostruzione principale di quest’ultima è stata testimoniata da uno dei pellegrinaggi più importanti della Storia: quello compiuto dall’arcivescovo di Canterbury Sigerico nell’anno 994 per ricevere l’investitura della sua carica dal Papa. L’illustre religioso annotando tutte le settantanove tappe del suo percorso in un diario (fondamentale per le ricerche storiche risulta essere anche quello del monaco benedettino islandese Nikolaus von Munkathvera, che fece il suo percorso, partendo dalla città di Thula, nel 1154) ha permesso in maniera più dettagliata la ricostruzione del percorso principale, ovvero quello fra Canterbury e Roma, città separate da ben mille-seicentochilometri. Considerando che ogni pellegrino percorreva una media di venti chilometri ogni giorno si può immaginare facilmente quanto tempo impiegasse per coprire l’intero percorso.

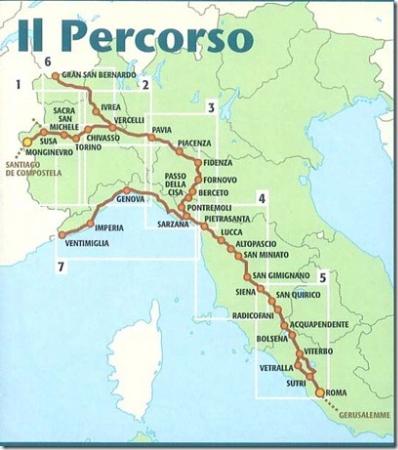

Tra la prima e l’ultima di queste mete egli doveva superare dei valichi naturali molto rischiosi e difficoltosi, come lo stretto di Dover, i fiumi (il Po ad esempio che veniva attraversato dal porto di Soprarivo), le montagne (in particolare le Alpi). Ovviamente compiva delle tappe e si fermava per riposarsi in luoghi specifici come le mansiones. Infatti, partendo da Canterbury ci si fermava a Dover prima di attraversare il canale della Manica per arrivare a Calais, da dove si proseguiva per altrettanti bellissimi luoghi come Rems e Losanna prima di arrivare sulle Alpi. Da qui si travalicava il Gran San Bernardo oppure il valico del Monteginevro per arrivare in Valle D’Aosta. Dopo si scendeva lungo Ivrea, Vercelli, Pavia per poi attraversare nuove montagne (gli Appennini) passando per Piacenza, Parma prima di passare numerosi e ricchi comuni della Toscana come Lucca, San Gimignano, Siena. Da qui si riprendeva alla volta di Viterbo, di Sutri e di Campagnano prima di giungere finalmente e faticosamente nella città eterna. Qui molti pellegrini si fermavano, i più coraggiosi e temerari invece proseguivano per Brindisi da dove prendevano la nave che li avrebbe condotti fino in Terra Santa, a Gerusalemme.

Per secoli nessuno si interessò più a questo straordinario e lungo tratto, ma dopo la scoperta negli anni Settanta delle vie che conducevano al Cammino di Santiago, gli storici si interessarono anche alla “ricostruzione” della via Francigena. Comuni, amministrazioni locali si sono interessate a rendere questi cammini spirituali ghiotte mete turistiche. Dove oggi sorgono statali, strade comunali, autostrade, un tempo passavano temerari questi uomini e queste donne. Molte iniziative sono partite sia dalle associazioni culturali che dai ministeri nazionali che gestiscono la viabilità, tra cui ricordiamo l’Anas.

Nell’antichità, il pellegrino compiva questo viaggio per liberarsi dai peccati e compiere quella penitenza fisica che lo avrebbe maggiormente avvicinato a Dio. In realtà, dal punto di vista pratico, questi primi cammini di fede svolti nell’Occidente cristiano permisero a molti popoli di venire in contatto fra loro, determinarono influenze di natura artistica e culturale, permettevano l’accostarsi con persone diverse e con una flora e fauna differente dai luoghi di provenienza. Il cammino spirituale era dettato da un vero e proprio contatto con la diversità, con il dialogo che permetteva di avvicinare gli esseri umani fra loro e con la natura del paesaggio.

La via Francigena fu essenziale per i collegamenti del Medioevo, ma cadde in rovina e con essa il suo significato di unione interculturale della quale fu protagonista. Successivamente furono costruiti percorsi alternativi di pari passo con la mutevolezza dei tempi e dei bisogni. Con l’avvento dei Comuni nel Duecento, si capì di dover migliorare le reti di comunicazione. Furono attivate quindi bonifiche, miglioramenti e costruzioni di nuovi percorsi.

Dal 1994 la Francigena è stata dichiarata "Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa" diventando una delle mete religiose più frequentate degli ultimi anni. Nel 2001 è stata fondata l’Associazione Europea dei Comuni sulla Via Francigena, che inizialmente riuniva sessanta soci di sette regioni italiane (cinquanta Comuni, sette Province, due Comunità Montane, una Regione- la Lombardia) e ha tuttora la sua sede a Fidenza, sotto la presidenza di Massimo Tedeschi.

Nel suo statuto l'Associazione dichiara di avere lo scopo di favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati per poter svolgere iniziative per far “conoscere, promuovere e valorizzare” la Via Francigena, indicata nella Carta costitutiva; promuovere non soltanto il pellegrinaggio religioso, ma anche il territorio circostante e le attività di commercializzazione dei prodotti alimentari e culturali; promuovere iniziative insieme con i Comuni e le Province dell'itinerario culturale europeo di Santiago di Compostela. Inoltre, l'Associazione si propone di riunire tutti i comuni europei della via.

Un progetto ambizioso che trova sempre più riscontro non soltanto in Italia, ma anche all’estero, tanto che, nel 2004, ha ottenuto, certo non inaspettatamente, il riconoscimento di Grande Itinerario Culturale Europeo. Il 22 aprile 2006, l’Associazione Europea delle Vie Francigene ha presentato il percorso ufficiale, basandosi proprio sui testi del viaggio del già citato Sigerico, l’arcivescovo di Canterbury, compiuto all’incirca nel 994 d.C.

Tantissime ormai sono le iniziative patrocinate e realizzate per la salvaguardia e la conoscenza di questi territori. Recentemente, l’antica via è stata inserita nella cartografia storica e nel patrimonio fotografico della Società Geografica Italiana. Negli scorsi mesi (fino al 23 febbraio 2010), infatti, presso il Palazzetto Mattei in Villa Celimontana a Roma, la Società ha allestito una mostra composta di pannelli descrittivi e documenti tratti da una ricca ricerca composta di raccolte cartografiche e iconografiche, custodite presso la sua Cartoteca, la sua Biblioteca e il suo Archivio fotografico. Grazie al ritrovamento e all’assemblaggio di questi materiali è stato possibile conoscere e approfondire in un’unica sede la storia, le caratteristiche architettoniche ed ambientali del territorio, in particolare concernenti la regione Lazio, nei quali sono sorti i percorsi della via Francigena.

In realtà, l’intento della mostra non è stato tanto quello di pubblicizzare gli sforzi della regione quanto fornire una dettagliata ricostruzione per mezzo di materiali storici che mettono in evidenza la globalità dell’intero percorso all’interno di un valore multiculturale e allo stesso tempo costituito su un’identità precisa risalente ai primi pellegrini del VII secolo.

Il 17 e il 18 aprile 2010 l’Associazione Europea è intervenuta al secondo Forum Internazionale di Delfi - organizzato dai Governi di Grecia, Lussemburgo, in collaborazione con l’Istituto Europeo degli Itinerari Culturali e con il sostegno del Consiglio d’Europa, rappresentato dalla Direttrice Gabriella Battaini-Dragoni - presentando la propria lunga esperienza di governance. In quell’incontro, gli Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa hanno dissertato sull’importanza commerciale del turismo sostenibile degli itinerari religiosi e storici.