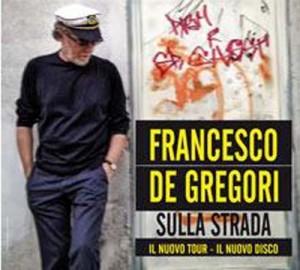

Musica: "Sulla strada" di Francesco De Gregori

De Gregori festeggia il suo ventesimo album attraverso il tema del viaggio.

De Gregori lascia tutto in un rivolo di meccanismi narrativi dolorosi e forti messi a servizio della sua splendida musica. Il senso del movimento così acquisisce una dimensione universale ed è messa in rapporto agli eventi del secolo più veloce della Storia, che ha permesso la funzionalità di quelle infrastrutture (strade, ponti, binari, etc.) che hanno a loro volta permesso di unire popoli e culture, o a seconda dei casi omologare, alla radice comune del progresso. I titoli sottintendono appunto il tema canonico del viaggio: fisico, ideologico, morale. Da quello di apertura "Sulla strada", dal ritmo intenso, che apre la raccolta sui nove brani, narrando di un "ponte su una cascata", di una macchina usata che procede su una strada sullo sfondo di case in collina, del mistero della strada sotto gli occhi di un leone di pietra, a "Passo d'uomo", il racconto di un operaio che mangia pane che sa di polvere e acqua che sa di ruggine, ma che costruisce il progresso, passando per "Omero al cantagiro", una ballata dai toni romaneschi che richiama ai "piedi buoni della salita", e quindi al cammino lento e operoso generato dalle proprie stesse energie. Ed è il tempo che scandisce l'immobilità di questi luoghi, un tempo romantico fatto di brandelli, di ricordi e di armonie come in "Showtime" che richiama visivamente "un'onda che si muove nel cuore".

Il pezzo più straziante e sintomo di un'innocenza perduta, definito dai suoi stessi versi, è “La guerra”, storia poeticissima di un soldato "solo in mezzo al campo" dove la carne e il sangue in tutti i suoi brandelli scomposti stridono con la pace e il silenzio di una sposa "con il cuore disperato" che attende il suo amato che forse non tornerà più perché "un bersaglio in mezzo al fuoco". Lontani, ma uniti dal senso di abbandono, dalla disperazione della solitudine. Tempi, spazi e ritmo di una guerra che è quella Grande del triennio, per l'Italia, che va dal 1915 al 1918. Sensazioni di cui la cultura stessa di quel secolo, e di quegli anni in particolare, è stata portatrice sia di cambiamenti sociologici che storici e intellettuali, come l'accettazione degli studi freudiani sulla psicanalisi, la fine della guerra stessa (che hanno segnato, fra le altre cose, l'inizio di una messa al bando di tutta una serie di monarchie europee, in primis il crollo degli Asburgo e la fine dell'Impero austro-ungarico). Il ritornello “Abbiamo preso la campagna, abbiamo perso la città, abbiamo preso l’innocenza, abbiamo perso la pietà” rinforza il senso di un cambiamento non solo storico ma anche necessariamente umano: il progresso, i miglioramenti tecnologici, la costruzione selvaggia di infrastrutture hanno trasformato le campagne in città e allo stesso tempo le città sono diventate non luoghi privi di quelle identità che in passato le rappresentavano. Ora tutto è chiaramente anonimo, solitario, impenetrabile, non riconoscibile.