Violenza stradale: il fenomeno che impatta di più sulla vita dell’uomo nel mondo

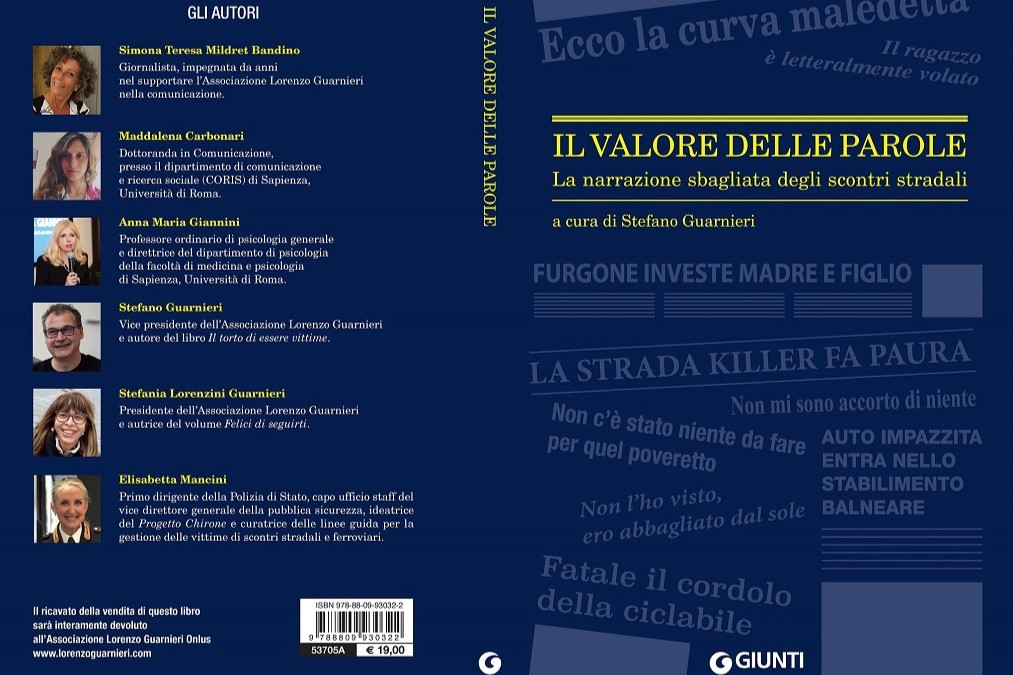

Intervista a Stefano Guarnieri, curatore del volume “Il valore delle parole. La narrazione sbagliata degli scontri stradali” edito da Giunti

Stefano Guarnieri è Vicepresidente dell’Associazione Lorenzo Guarnieri, nata nel 2010, con l’obiettivo di salvare vite attraverso il miglioramento della sicurezza sulle strade italiane e lo scopo di sostenere i diritti delle vittime di reati stradali e fornire loro supporto. In precedenza, ha avuto 25 anni di esperienza di lavoro in multinazionali, ricoprendo per 10 anni in Eli Lilly il ruolo di Chief Financial Officer per Italia ed Est Europa. È autore del libro Il torto di essere vittime e di recente ha curato un volume a più voci Il valore delle parole. La narrazione sbagliata degli scontri stradali, edito da Giunti. Punto di partenza per chiedergli di raccontarci cos’è la violenza stradale e soprattutto di come scriverne e parlarne, nel modo giusto.

Che cos'è la violenza stradale, qual è il danno etico e morale che comporta alla nostra società e come influisce su questo fenomeno il nostro modello di mobilità?

La violenza stradale rappresenta il fenomeno che impatta di più sulla vita dell’uomo in Italia, in Europa e nel mondo. Si tratta della prima causa di morte violenta e di lesioni violente nel mondo e la prima causa di morte dei giovani. È dovuto al modello di mobilità che è stato creato nel 20esimo secolo, basato su mobilità privata con auto e moto che viaggiano a velocità elevate e che, scontrandosi, provocano ogni anno tragedie in numero superiore alle morti in guerre nel pianeta.

Come si legge nel suo libro è importante cambiare la narrazione. Per prima cosa si dovrebbe sostituire il termine “incidente”, che indica un evento non prevedibile “accaduto al di fuori del controllo umano” per riprendere le sue parole, con “violenza stradale”, un’espressione introdotta in Francia nel 1983. Perché secondo lei, nonostante siano passati oltre 40 anni, ancora non è entrato nel linguaggio comune?

Le ragioni sono molte ma la prima è che il termine “incidente” è un termine comodo per tutti noi, in quanto ci toglie la responsabilità di azioni non corrette che poniamo in essere alla guida e che possono uccidere. È stato un incidente, significa che è accaduto e io come guidatore di un mezzo non avevo un ruolo. Si tratta di una parola comoda per molti: per chi guida con imprudenza o commette errori alla guida; per chi costruisce i mezzi a motore; per gli amministratori che non si sentono così obbligati a prendere iniziative generalmente impopolari; per i giornalisti che la usano da sempre. Perché cambiare se è una situazione di comodità per molti? Occorrerebbe farlo per rispetto delle centinaia di migliaia di vittime che sono state colpite da questa forma di violenza negli ultimi decenni in Italia.

Perché dunque non possiamo definire le morti sulla strada incidenti, ossia “cose che capitano” imprevedibilmente?

È molto semplice, perché se adottiamo certi comportamenti in auto, certe conseguenze sono prevedibili e non “cose che capitano”. Secondo i modelli statistici un aumento della velocità del 20% aumenta del 230% la probabilità di avere una collisione mortale. Analogo discorso si può fare quando il guidatore ha assunto alcol o è sotto l’effetto di stupefacenti oppure non ha dormito. Se lo facciamo ci assumiamo il rischio di uccidere qualcuno. Il caso non c’entra niente!

Il valore delle parole è fondamentale: un libro incentrato sulla cultura della sicurezza, ma soprattutto sul linguaggio da utilizzare. La strada è ancora lunga, ma a che punto siamo?

Siamo solo all’inizio e c’è ancora tanta strada da fare. Manca la consapevolezza dei media e tutti siamo ormai assuefatti a questo linguaggio. Nel nostro piccolo stiamo cercando di creare della consapevolezza nei giornalisti attraverso dei corsi tenuti in collaborazione con l’Ordine. Ne abbiamo fatti 13 lo scorso anno in varie città d’Italia. Ma è solo una piccola goccia nel mare dell’informazione.

Quali sono le implicazioni etiche e deontologiche in ambito giornalistico del racconto della violenza stradale?

Nei corsi che faccio insieme a Simona Bandino, giornalista e autrice di un capitolo del libro, i suggerimenti deontologici riguardano principalmente:

• l’articolo 1 del testo unico dei doveri del giornalista dove viene citato “obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti” e quindi di descrivere in maniera corretta gli scontri nella loro realtà.

• l’articolo 8 di tutele della dignità delle persone per il quale il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine.

Perché spesso il linguaggio giornalistico tende a spettacolarizzare questi temi, attraverso l’umanizzazione della strada e del mezzo, e a de-responsabilizzare il guidatore?

Più che a spettacolarizzare, anche se a volte accade, si tratta di togliere responsabilità a chi guida: è stata la strada killer, l’auto impazzita, la pioggia, l’asfalto scivoloso e il guidatore non ci poteva fare niente. Questa narrazione è giustificativa e contribuisce a pensare che gli scontri fra mezzi accadano a causa della sfortuna, del destino e sempre colpa di qualcos’altro e non dei nostri comportamenti pericolosi alla guida.

Educare le persone a usare le parole corrette è importante e le espressioni usate sicuramente possono aiutarle anche a essere più responsabili quando guidano. In che modo?

Le giuste parole possono aiutare molto a cambiare questa percezione che abbiamo che gli “incidenti” accadono indipendentemente dai nostri comportamenti. Iniziamo a chiamarli “scontri” o “collisioni”. Iniziamo a scrivere e dire che è il guidatore e non un furgone che investe e uccide un bambino. Iniziamo a usare le forme attive e non quelle passive: “autista di una betoniera investe e uccide ciclista” invece di scrivere “ciclista è stato investito da una betoniera”. E potrei fare tanti altri esempi.

I dati sono inquietanti: nel 2019 ci sono state nell'Unione europea 22mila vittime di incidenti stradali, di cui 13mila a causa di automobilisti. Cosa c’è all’origine di questo fenomeno?

Domanda difficile, sono molte le cause che portano ad una così elevata mortalità. La prima in assoluto è la velocità: il sistema di mobilità che abbiamo creato nel tempo tollera velocità troppo elevate. Il superamento dei limiti non è visto come una cosa grave ed è largamente tollerato. I mezzi sono costruiti per andare a velocità assurde e proibite in strada. E nel tempo si è rafforzato il mito della velocità. La seconda secondo me è la facilità della diffusione e mantenimento della patente di guida. Guidare è un atto complesso e occorrerebbe una verifica periodica delle capacità e anche un’età di uscita. Da questo ne conseguono tanti altri comportamenti, come la guida non in condizioni dopo aver bevuto alcol o dopo non aver dormito o la distrazione che sono concause importanti. Non consideriamo la guida come un atto nel quale metto in pericolo la mia vita e quella degli altri e siamo molto superficiali quando guidiamo.

Perché la narrazione è cambiata, per tutelare l'industria delle auto a scapito delle vittime?

Premesso che l’automobile è stata sicuramente un’invenzione utile che ha favorito il progresso, l’industria dell’auto nel tentativo, legittimo, di venderne il maggior numero possibile si è accorta che maggiore era il numero dei mezzi in strada, maggiore era il numero di morti e questo non era una cosa bella per il settore. Cambiare negli anni ‘50 la narrazione, è servito molto all’industria per dire che in realtà non è colpa degli autisti che guidano i mezzi, costruiti per andare a velocità sempre più folli, ma sono incidenti, sono casualità, un prezzo da pagare al progresso. Nel caso dei pedoni o ciclisti poi, sono loro sbadati che non attraversano dove dovrebbero o stanno in mezzo di strada. Insomma è colpa delle vittime!

Che cos’è la vittimizzazione secondaria di cui lei parla?

Si tratta una condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima in relazione a un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte di chi entra in contatto diretto o indiretto con la vittima e le crea ulteriori conseguenze psicologiche negative che la vittima subisce. Nel caso dei media è quando si usa un linguaggio trash (esempio: spappolato) o di commiserazione (esempio: poveretto) o spettacolare. Nel caso di immagini quando si usano, ad esempio, corpi distesi a terra che nulla aggiungono alla cronaca e possono ferire i familiari.

Lei parla nel libro di meccanismi di disimpegno morale: a cosa si riferisce?

Si tratta di una teoria sociale-cognitiva elaborata da Albert Bandura negli anni ‘90. Bandura sostiene che “disimpegno morale” sia un mezzo che consente all’individuo di “disinnescare” temporaneamente la sua coscienza personale mettendo in atto comportamenti inumani, o semplicemente lesivi, senza sentirsi in colpa. Bandura ne identifica otto di questi comportamenti. Ne cito uno molto usato nell’ambito della violenza stradale: il dislocamento della responsabilità. La responsabilità dell’azione è attribuita a un terzo esterno, come ad esempio un’autorità, che ha istigato l’azione oppure un evento naturale. Quante volte abbiamo letto: “ha perso il controllo dell’auto a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia” o “non l’ha visto (il pedone) perché abbagliata dal sole”. In questi casi la responsabilità è chiaramente di chi conduce il veicolo che dovrà adattare le condizioni di guida alla situazione atmosferica. Se raccontiamo il fatto in questo modo dislochiamo la responsabilità, giustificando chi guida.

Come influenza la comunicazione legata al mondo dell’automobile la pubblicità?

Questo è un tema enorme dato che la pubblicità di auto è per tutti noi un input continuo sui media. Sono generalmente pubblicità che ci propongono un contesto del tutto irreale: automobili sempre da sole, città senza pedoni, semafori, incroci, ciclisti e veicoli parcheggiati. Il linguaggio e le immagini rafforzano un sistema di mobilità che esalta il diritto alla velocità dei mezzi e penalizza gli utenti vulnerabili della strada. Fanno sembrare l’andare in auto l’attività più semplice, tranquilla e divertente del mondo, annullandone la pericolosità per sé stessi e gli altri. Si è creato inoltre nel tempo anche un mito della guida sportiva, anche attraverso il cinema, che può indurre a comportamenti molto pericolosi sulla strada. Un racconto, quello delle pubblicità, che purtroppo, tranne rare eccezioni, non affronta mai in maniera seria il tema della sicurezza.

Chirone è il mitologico centauro saggio e benevolo che aiuta e alleva tanti eroi, tra cui Achille: che progetto è quello che porta il suo nome e che vede coinvolte le forze di polizia?

Si tratta di un percorso di formazione in atto nella Polizia Stradale e Ferroviaria basato su un manuale che stabilisce delle linee guida per aiutare i poliziotti a gestire e le vittime e i loro familiari nella maniera più opportuna, evitando così vittimizzazione secondaria. È indispensabile che il poliziotto sia formato per avere un giusto approccio con la vittima; questo consentirà una comunicazione più facile tra operatore di polizia e parenti della vittima e fornirà a tutti un aiuto psicologico nella gestione di situazioni così drammatiche. Grazie alla Polizia di Stato per aver intrapreso questo percorso.

Mi ha molto colpito il titolo di un articolo del New York Times apparso nel 1924: “La nazione insorge contro i motori che uccidono” e l’immagine del ritaglio in cui un’automobile dell’epoca è guida da un uomo con il volto a forma di teschio. Nell’immaginario si crede che l’auto sia stata salutata come una grande scoperta, ma in realtà secondo le sue ricerche non è così…

Come ben sappiamo le strade sono nate prima dell’auto, quando si usavano mezzi di trasporto diversi: si andava a piedi, o a cavallo, oppure – a partire dalla metà dell’800 – con la bici. Quando sono arrivate le prime auto (e le prime moto) con il motore a scoppio non esisteva certo il condizionamento che c’è adesso in favore delle automobili e queste non erano ben viste né dagli altri utenti della strada né dalla stampa, come lei indica nell’esempio del ritaglio dell’articolo del New York Times. Nei primi anni della sua diffusione l’automobile era considerata dal grande pubblico un marchingegno costoso, pericoloso e problematico perché creava disordine nell’organizzazione urbana tradizionale, in quanto la strada era il luogo pubblico per eccellenza, dove aveva luogo il mercato, dove le persone si incontravano e dove i bambini giocavano. Pericoloso perché la condotta arrogante dei guidatori comportava una minaccia concreta per gli utenti della strada, specialmente i più vulnerabili e meno esperti. Dopo la Prima guerra mondiale, il principale veicolo privato nelle famiglie era la bicicletta, diffusa in milioni di esemplari negli Stati Uniti e in Europa. Poi, con l’avvento della motorizzazione di massa, tutto è cambiato, a partire dalla percezione dell’auto stessa.

Secondo i dati forniti dall’Organizzazione mondiale della Sanità, ogni 24 secondi una persona viene uccisa sulla strada, che è anche la prima causa di morte per bambini e giovani fra i 5 e i 29 anni. In totale ogni anno sono circa un milione e 300mila i morti. Sono numeri sconvolgenti, ma ci sono parecchi impegni sul piano istituzionali, come ad esempio la Vision Zero messa in campo dall’Unione europea, ovvero zero vittime entro il 2050. Lei è fiducioso?

Sono pochissimo fiducioso negli attuali governi in alcuni paesi d’Europa come il nostro che non percepiscono ancora la violenza stradale come un tema importante di salute pubblica. Sono molto più fiducioso nei giovani che hanno iniziato a cambiare, soprattutto in città, le loro abitudini e scelte di mobilità. Sono fiducioso nella tecnologia che toglierà l’uomo dalla guida. Il cambiamento sarà purtroppo sempre più lento di quanto vorremmo, ma ci sarà. Verrà un giorno nel quale nessuno o pochissime persone moriranno per muoversi da un posto all’altro. Non è scritto infatti nel nostro DNA di umani che questa sia una causa per la nostra morte.

Tornando al tema della narrazione: come dovrebbe cambiare e quali sono i passi che tutti, dalla politica alla stampa fino ai cittadini, dovrebbero compiere?

I passi da fare sono molti, ma il primo di tutti sarebbe quello di eliminare o ridurre nel racconto la parola “incidente” e sostituirla con “scontro” o “collisione” ad esempio. Raccontare poi le cose come sono nella realtà, evitando giustificazioni o attribuzioni ad altri di responsabilità che sono personali. Nel libro è presente un decalogo che suggeriamo nei nostri corsi ai giornalisti.

Ha un messaggio conclusivo per i nostri lettori?

Andare in strada, in auto, in moto, in camion, in bici o a piedi è l’attività più pericolosa che facciamo ogni giorno. Pensiamoci ed agiamo con la consapevolezza che possiamo uccidere noi stessi e soprattutto altri innocenti. Se non capiamo questo sarà difficile cambiare.