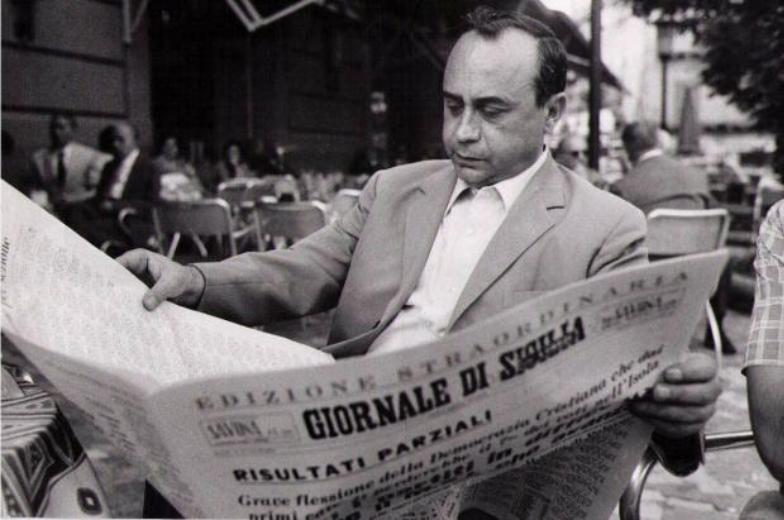

La strada degli scrittori: Leonardo Sciascia

Lo scrittore siciliano è uno dei più fulgidi esempi della coscienza critica del nostro Paese

Roma, 21 aprile 2017 - Giornalista, saggista, critico d’arte, scrittore in prosa e in versi, insegnante di scuola elementare (aveva un diploma magistrale), drammaturgo e politico, sia alla Camera (prese parte alla commissione esteri, alla commissione agricoltura e foreste, alla commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro e il terrorismo degli anni di piombo e a quella incentrata sul fenomeno della mafia; celebre la polemica, scaturita da un suo articolo, contro i cosiddetti “professionisti dell’antimafia”, definizione passata alla storia ma che lui non apprezzò, sostenendo che in realtà fosse più serio parlare di rischi, perché la mafia, da lui sempre avversata e denunciata, soprattutto per le sue connivenze col governo – si pensi a “L’onorevole”, commedia del 1965 – doveva essere combattuta non con le sirene, il terrore o atteggiamenti orwelliani, ma col diritto) che a Strasburgo, nelle file prima del PCI come indipendente ma poi soprattutto in quelle del partito radicale: questo è stato Leonardo Sciascia, intellettuale di formazione uno dei più fulgidi esempi della coscienza critica del nostro Paese, libera, impietosa, anticonformista, antiretorica e avulsa dalle conventicole, espressa nelle più varie forme, cui l’autore ha sempre alternativamente fatto ricorso, animata da un’incrollabile fede nella ragione e da una forte ma pessimisticamente frustrata fiducia nella giustizia.

Nato l’8 gennaio del 1921 nella Sicilia delle solfare, in provincia di Agrigento, laddove passa la statale degli scrittori, per la precisione a Racalmuto (che gli ha dedicato una statua), che lui rappresentò nella fittizia Regalpetra del suo “Le parrocchie di Regalpetra”, saggio storico – a partire dal 1622 – e di cronaca (edito da Laterza nel 1956) della vita di un paese qualunque della Sicilia (e in particolare, autobiograficamente, di un maestro elementare), studiò a Caltanissetta dove fu allievo di Vitaliano Brancati, pubblicò nel 1950, quando era già sposato con Maria Andronico, sua collega maestra che gli ha dato due figlie, e aveva già vissuto il dramma del suicidio del fratello, “Favole della dittatura”, notate e recensite da Pasolini, e in seguito poesie e saggi, come quello su “Pirandello e il pirandellismo” che gli valse nel 1953 il Premio Pirandello. Trasferito dal ministero della pubblica istruzione a Roma nell’anno scolastico 1957-1958, vi passò circa un anno per poi tornare a Caltanissetta. Il 1961 lo vide protagonista della scena letteraria con “Il giorno della civetta”: inaugurò con quest’opera un nuovo filone della narrativa gialla italiana. Sette anni più tardi Damiano Damiani ne trasse un omonimo film, con Franco Nero e Claudia Cardinale. “Il consiglio d’Egitto”, nel 1963, è invece la storia, ambientata nella Palermo settecentesca, di un falsario che inventa un codice arabo che deligittima i privilegi dei potenti (cambiando quel che si deve, la vicenda famosissima della falsa donazione di Costantino alla Chiesa…): nel 1966 “A ciascuno il suo”, poi film di Elio Petri con Gian Maria Volonté, lo riportò alle atmosfere del giallo con la vicenda di Paolo Laurana, professore di liceo che indaga nel suo borgo ma si scontra con l’omertà dei concittadini. E il silenzio colpevole di chi sa ma tace per paura, quieto vivere o vigliaccheria è un tema ricorrente e nevralgico negli scritti di Sciascia, sempre attento a stigmatizzare la corruzione, soprattutto se mascherata da facciate ipocritamente più che perbene: sia “Il contesto” che “Todo modo” sono fulgidi esempi in tal senso.

Leggi anche l'editoriale di Mario Avagliano

Leggi l'articolo su Luigi Pirandello

Leggi l'articolo su Giuseppe Tomasi di Lampedusa